一般に 複素数 は次の形で表される。 \[ z=x+iy\ \] ここで \(i\) は 虚数単位 (\(i^2=-1\)), \(x, y\) は 実数

\(z_1 = x_1 + iy_1\), \(z_2 = x_2+iy_2\) とすると、複素数の同値性,四則は以下の様に定義される。 \[ \begin{align} &z_1 = z_2 \Longleftrightarrow x_1 = x_2,\; y_1 = y_2 \tag{1} \\ \\ &z_1\pm z_2 =(x_1\pm x_2)+i(y_1\pm y_2) \tag{2} \\ \\ &z_1\cdot z_2 =(x_1x_2 - y_1y_2)+i(x_1y_2+x_2y_1) \tag{3} \\ \\ &\frac{z_2}{z_1} =\frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_1^2+y_1^2}+i\frac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1^2+y_1^2} (z_1 \neq 0) \tag{4} \end{align} \] 上の四則の定義により、複素数全体の集合 \(\mathbb{C}\) は体になる。(証明はこちら)。

次の複素数を \(x+iy\) の形に表わせ。

解答はこちら。

\(\sqrt{x^2+y^2}\) を複素数 \(z=x+iy\) の絶対値といい、\(|z|\) と記す。

\(z = x+iy\) に対して \(\overline{z}=x-iy\) を \(z\) の共役複素数という。

絶対値、共役複素数について、次の公式が成り立つ。 \[ z+\overline{z}=2Re(z), z-\overline{z}=2iIm(z) \tag{5} \] \[ \overline{(\overline{z})}=z, |z|=|\overline{z}|, z\overline{z}=|z|^2 \tag{6} \] \[ \overline{z_1\pm z_2}=\overline{z}_1\pm \overline{z}_2, \overline{z_1z_2}=\overline{z}_1\overline{z}_2, \overline{\left(\frac{z_2}{z_1}\right)}=\frac{\overline{z}_2}{\overline{z}_1} (z_1\neq 0) \tag{7} \] \[ |z_1z_2|=|z_1||z_2|, \left|\frac{z_2}{z_1}\right|=\frac{|z_2|}{|z_1|} (z_1 \neq 0) \tag{8} \] \[ ||z_1|-|z_2|| \leq |z_1\pm z_2| \leq |z_1|+|z_2| (三角不等式) \tag{9} \] 証明はこちら

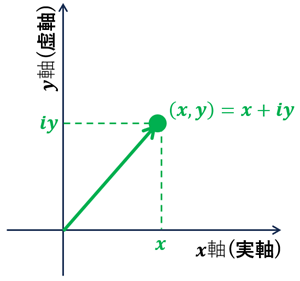

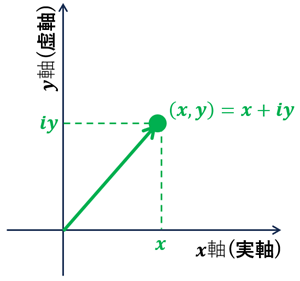

平面 \(\Pi\) 上に1つの直交座標系を定め, 点\((x,y)\) に複素数 \(z=x+iy\) を対応させて, \(\Pi\) 上の点全体と、複素数全体 \(\mathbb{C}\) との間に 1:1 の対応を与えた場合, この平面 \(\Pi\) を複素平面または, Gauss平面 という。

・\(x\) 軸:実軸

・\(y\) 軸:虚軸

2つの実数の組 \((x,y)\) の集合は, 加法, スカラー倍によって2次元ベクトル空間になる。

→ 複素数全体の集合 \(\mathbb{C}\) も2次元ベクトル空間と考えることができる。

\[

\begin{array}{l c}

(加法) & (x_1,y_1)+(x_2,y_2)=(x_1+x_2, y_1+y_2) \\

& \updownarrow \\

& z_1+z_2 = (x_1+iy_1)+(x_2+iy_2)=(x_1+x_2)+i(y_1+y_2) \\

\\

(スカラー倍) & a(x, y) = (ax, ay) \\

& \updownarrow \\

& a(x+iy) = (ax) + i(ay)

\end{array}

\]

解答はこちら

解答はこちら。

平面上の点 \((x,y)\) を表すのに極座標を使って

\[

\begin{align}

x &= r\cos(\theta) \\

y &= r\sin(\theta)

\end{align}

\]

と表すことができる。複素数も同様に

\[

z=r(\cos(\theta)+i\sin(\theta))

\]

と表すことができる。これを \(z\) の極形式という。

・\(r=|z|\geq 0\)

・\(\theta\) を \(z\) の偏角といい, \(arg\; z\) で表す。

・\(r=0\) の場合, \(arg\;z\) は定義しない。

・\(r\gt 0\) のとき、\((r,\theta+2n\pi)\;(n=0,\pm1,\pm2,...)\) は同一の \(z\) に対応する。

・\(z\) の偏角のうち, \(-\pi\lt arg\;z\leq \pi\) を満足するものを偏角の主値といい, \(Arg\;z\) と記す。

極形式については、次の公式が成り立つ。

\(z_1=r_1(\cos(\theta_1)+i\sin(\theta_1)), z_2=r_2(\cos(\theta_2)+i\sin(\theta_2))\) のとき \[ \begin{align} z_1z_2 &= r_1r_2\{\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\} \tag{12} \\ \\ \frac{z_2}{z_1} &= \frac{r_2}{r_1}\{\cos(\theta_2-\theta_1)+i\sin(\theta_2-\theta_1)\}\;(z_1\neq 0) \tag{13} \end{align} \]

証明はこちら。

公式(12)を繰り返し使えば, de Moivreの定理と呼ばれる次の公式が得られる。

\[ z=r\{\cos(\theta)+i\sin(\theta)\} \Rightarrow z^n=r^n\{\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)\}\;(n:整数) \tag{14} \]

・\(z^n=a\;(a\neq 0)\) を解け。ただし \(n\) は正の整数とする。

・1 の \(n\) 乗根を求め, 複素平面上に図示せよ。

解答はこちら。

\(\theta\) が \(2\pi\) の整数倍でないとき, 次の等式を証明せよ。 \[ \begin{align} &1+\cos(\theta)+\cos(2\theta)+\cdots+\cos(n\theta) = \cos\left(\frac{n\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)\Big/\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \\ &\sin(\theta)+\sin(2\theta)+\cdots+\sin(n\theta)=\sin\left(\frac{n\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)\Big/\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{align} \] 証明はこちら。

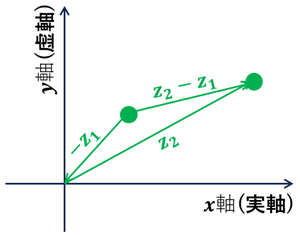

2点 \(z_1,z_2\) が与えられたとき

・\(z_1\)を始点, \(z_2\) を終点とするベクトルは複素数 \(z_2-z_1\) によって表される。

・その長さは \(|z_2-z_1|\) で表される

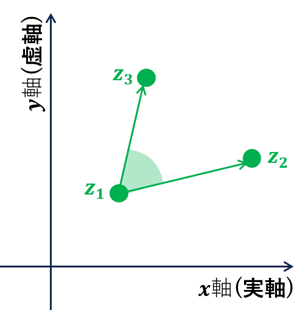

3点 \(z_1,z_2,z_3\) が与えられたとき

・2つのベクトル \(z_2-z_1\) と \(z_3-z_1\) のなす角は

\(\angle z_2z_1z_3 = \left|Arg\left(\displaystyle\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1}\right)\right|\)

・\(z_1,z_2,z_3\) が正三角形をなす条件は

\[

z_1^2+z_2^2+z_3^2-z_2z_3-z_3z_1-z_1z_2=0

\]

であることを証明せよ。

・\(z_1\cdot z_2, \displaystyle\frac{z_2}{z_1}\; (z_1\neq 0)\) を複素平面上で作図せよ。

証明はこちら。

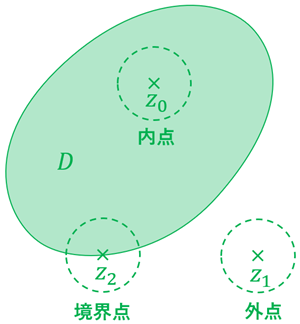

※集合に何らかの数学的構造 (四則, スカラー倍, 絶対値, 距離など)を加味した場合

集合 \(\Rightarrow\) 空間と呼ばれる

集合の要素 \(\Rightarrow\) 点とよばれる

・複素数には絶対値が定義されている (ノルム空間)

・2点の複素数の差も複素数になる (複素数は体)

・2点の複素数の差も絶対値を持つ (距離空間)

\(\Rightarrow\) 点と点の距離に関連した性質を論ずることができる。

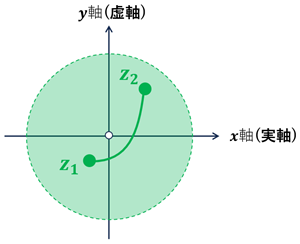

・\(\{z\mid 0\lt |z|\lt 1\}\) は領域である。

境界を含まないので開集合

任意の2点を原点を通らないようにして集合内の点で結ぶことができるので連結

たとえば

- 大きさ:\(|z_1|\rightarrow |z_2|\)

- 偏角:\(Arg(z_1)\rightarrow Arg(z_2)\)

を補間して結ぶことができる。

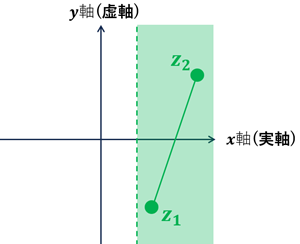

・\(\{z\mid 1\lt Re(z)\}\) は領域である。

境界を含まないので開集合

任意の2点は集合内の点で直線で結ぶことができるので連結

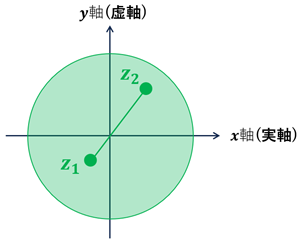

・\(\{z\mid |z|\leq 1\}\) は閉領域である。

境界を含むので閉集合

任意の2点は集合内の点で直線で結ぶことができるので連結

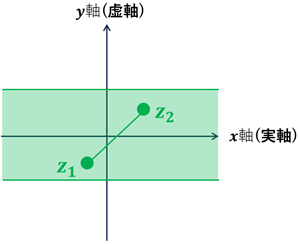

・\(\{z\mid |Im(z)|\leq 1\}\) は閉領域である。

境界を含むので閉集合

任意の2点は集合内の点で直線で結ぶことができるので連結

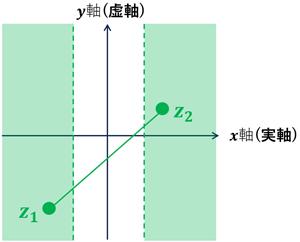

・\(\{z\mid 1\lt |Re(z)|\}\) は開集合であるが, 領域ではない。

境界を含まないので開集合

任意の2点は集合内の点で結ぶことができない場合があるので連結ではない

・複素平面から負の実軸および原点を除いてできる領域

\(\{z\mid z+|z|\neq 0\}\) と表すことができる。